Маршал советской эстрады

История о том, как мальчишка-карманник с одесской Молдаванки без вокальных данных и знания нотной грамоты стал одним из самых известных певцов советской эстрады, достойна голливудского фильма. Несмотря на богатство и славу, к концу жизни Леонид Утесов потерял все: любимую жену, дочь, веру в себя.

В марте 1965 года Центральный дом литераторов в Москве гудел, как улей. Здесь должен был состояться концерт в честь 70-летия «маршала советской эстрады» Леонида Утесова. Однако начало представления все откладывалось…

«Я пою не голосом, а сердцем…»

Зал недовольно рокотал, а сам юбиляр, словно лев, мерил кулисы крупными шагами. «Ждем министра культуры, без нее начинать нельзя!» — оправдывался перед Утесовым конферансье. Через несколько минут в зал вбежала запыхавшаяся блондинка с гулькой на голове и призом в руках. Екатерина Фурцева поднялась на сцену и поздравила выдающегося певца с первым в СССР званием народного артиста. А может, эта почетная регалия в честь него и была придумана?..

Публика закатилась аплодисментами, которые не смолкали десять минут. А Леонид Осипович со слезами в глазах смотрел на радостные лица и жалел, что его супруга не может разделить с ним этот торжественный момент: она умерла от рака три года назад. Зато поддержать отца пришла дочь Эдит, исполнявшая с ним дуэтом многие шлягеры.

Однако не все в тот день были рады за Леонида Осиповича. Находилось немало людей, которые полагали: певец такой чести недостоин, ведь у него не было ни выдающихся вокальных данных, ни музыкального образования.

477 просмотровМодельер от бога

В 1959 году руководство СССР договорилось с Францией о проведении Недели русской моды в Париже. Модельер Вера Аралова создала коллекцию в традиционных русских мотивах, с обилием мехов и русских платков. А вот с обувью возникла проблема: те сапоги, что были в наличии, на фоне красивой одежды смотрелись грубовато.

Буквально за день до отъезда в Париж Аралова обратилась в мастерскую Большого театра, объяснила, что нужно спасать честь страны. Для этого требовалось одно: вшить молнию в пару сапог. Конечно, это было сделано без промедления.

Украденные сапожки

Коллекция Советского Союза произвела в Париже фурор. Однако больше всего французов удивили сапожки с молнией и аппликацией на каблучке. Модные кутюрье и промышленники задавали Араловой вопросы: «Оформлен ли патент, продается ли лицензия, можно ли купить образец?»

Патента, естественно, не было. И во всех западных коллекциях моментально появились сапоги с застежкой-молнией. По сути, идея Араловой была беззастенчиво украдена. А раз не было патента, никто и не подумал отстегивать проценты ни Советскому Союзу, ни модельеру.

Лишь спустя 15 лет в СССР стали производить сапоги на молнии. А советский народ был искренне уверен, что это великое изобретение западной моды и лучших парижских модельеров.

563 просмотровГастроли шпиона-алкаша

После окончания Второй мировой войны мир погрузился в новое противостояние. В отличие от США, CСCP не имел атомного оружия. Ускорить его создание советским физикам помогли разведчики.

Одним из советских «атомных шпионов» был Рудольф Абель. Его деятельность была сверхуспешной, но 21 июня 1957 года он был арестован. Причина — предательство присланного из Москвы связного Рейно Хейханена.

Способный карел

В ходе советско-финской войны Красная армия едва не завоевала всю Финляндию, и только упорное сопротивление финнов помогло сохранить стране независимость. На завоеванных территориях Москва хотела учредить Карело-Финскую АССР, а потому среди советских ингерманландцев шел поиск людей, готовых возглавить органы власти в будущей республике.

Среди них оказался молодой учитель из карельской деревушки Рейно Хейханен. Будучи носителем карельского языка (сильно схожего с финским), он стал переводчиком на допросах пленных. Доброжелательный и исполнительный карел понравился советским контрразведчикам, и его пригласили на службу в органы госбезопасности. Хейханен окончил разведшколу в Москве и с головой погрузился в новую работу.

Во время войны с Германией, в которой Финляндия воевала на стороне немцев, Хейханен помогал выявлять предателей и нейтрализовывал финские диверсионные группы. После войны руководство решило, что способный сотрудник может принести пользу и за рубежом.

500 просмотровДолгожитель из Политбюро

Про Микояна в партийных верхах ходил такой анекдот… Уходит Анастас Иванович в Кремль на работу. Жена кричит ему в окно: «Дождь будет, а ты зонтик забыл!» Микоян оборачивается: «Ничего, я между струйками проскочу!..»

Его выживаемость казалась удивительной, поскольку, войдя в высшую политическую обойму еще при Ленине, в почетную отставку он вышел при Брежневе. Отсюда и сложенный про него стишок: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».

Отсутствие инфарктов и инсультов следует приписать железному кавказскому здоровью. Однако треволнений на жизненном пути Микояна было немало. А то, что он выжил, оставив по себе в целом хорошую память, следует объяснить грамотным политическим стилем.

Молодость героическая, но темная

Анастас Микоян родился 25 ноября 1895 года в селе Санаин Борчалинского уезда Тифлисской губернии. Отец Анастаса был плотником, что вызывает определенные аллюзии с Иосифом Джугашвили — сыном сапожника. Другая аллюзия — факт обучения Микояна в Тифлисской духовной семинарии, которую он, в отличие от старшего товарища и вождя, вроде бы благополучно окончил.

Здесь ситуация, впрочем, неясна. Дело в том, что еще в период обучения Микояна в семинарии грянула Первая мировая война, и он вступил в армянскую добровольческую дружину Андраника Озаняна.

516 просмотровМилицейский боевик

Авантюрный детектив «Петровка, 38» вышел на советский экран в 1980 году. И потряс зрителей динамичностью сюжета — в одном эпизоде даже «летала» машина «Волга». Все подростки страны с замиранием сердца смотрели в кино советский милицейский боевик, который сняли «как в Америке».

Сценарий картины написал Юлиан Семенов, журналист и автор приключенческих произведений. По биографии Юлиана Семеновича вполне можно снять триллер. Сын репрессированного, востоковед по профессии, успешный журналист-международник, автор бестселлеров, один из самых успешных и богатых литераторов в СССР. «Отец» Штирлица всегда охотно писал о милиции.

Написал за 20 дней!

Некоторые напоминали ему о том, что его отец, один из организаторов издательского дела в Советском Союзе, был репрессирован при Сталине. На это Семенов невозмутимо отмечал, что в постсталинскую эпоху милиция изменилась в лучшую сторону.

Дядя Семенова, полковник, возглавлял один из отделов Московского уголовного розыска (МУРа). Будущий автор сценария «Петровки, 38» упросил дядю устроить его на работу в МУР, который расположен как раз по этому адресу.

Юлиана включили в спецгруппу полковника Кривенко — звезды столичного угрозыска, который и стал прототипом книжного Костенко. Несколько месяцев писатель был настоящим сотрудником МУРа. Он выезжал на места преступлений, где осматривал трупы и вел протоколы. Ему даже разрешали участвовать в операциях по задержанию преступников и слушать допросы.

389 просмотровТайваньские пленники

История с захватом в 1954 году тайваньскими военными моряками советского танкера «Туапсе» выглядит несколько странно, поскольку осколок чанкайшисгского Китая словно нарывался на открытый военный конфликт с ядерной сверхдержавой, правда, в мире все отлично понимали, кто стоит за храбрым Тайванем.

В декабре 1949 года, потерпев поражение в войне с коммунистами, возглавляемое Чан Кайши гоминьдановское правительство эвакуировалось с материкового Китай на остров Тайвань.

Мао Цзэдун пытался добить противника, но с помощью американских союзников гоминьдановцы превратили свой остров в крепость и даже наносили по материку авиаудары.

В 1950 году основная линия противостояния сместилась на Корейский полуостров, но ситуация в Тайваньском проливе проще не стала. Располагая преимуществом по флоту, чанкайшисты замахнулись даже на морскую блокаду Китая.

«Туапсе» берут на абордаж

В марте 1953 года умер Сталин, а еще через три с лишним месяца завершилась война в Корее. Очевидно, в этой ситуации американцы хотели прощупать, в какой степени новое советское руководство способно противостоять откровенным провокациям…

562 просмотровТайный роман бабника

Идеальная шляпа, пальто с иголочки, стильное кашне — Олега Янковского не зря называли «аристократом советского кино», добавьте к этому статную фигуру и обходительные манеры — ни одна дама перед таким не устоит! А он этим пользовался и постоянно изменял жене…

После выхода фильмов «Щит и меч», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» по красавцу Янковскому сходила с ума вся женская половина Советского Союза. Штамп в паспорте не мешал актеру заводить романы — с актрисами, ассистентками, секретаршами, официантками и даже уборщицами.

Грудастая десятиклассница

В 1982 году на съемках фильма «Полеты во сне и наяву» Янковский и его жена, актриса Людмила Зорина, играли супружескую пару. А роль любовницы героя Янковского исполнила начинающая актриса Елена Костина. Опытному ловеласу и в голову не могло прийти, что 17-летняя девушка влюбилась в него без памяти. А Леночка страдала молча — узы брака для нее были святы.

«Так получилось, что я, как и моя Алиса, влюбилась в Янковского, — признавалась актриса. — Совершенно искренне, по-детски, со всем пылом первого чувства. Любовный треугольник существовал на экране, в жизни все получилось гораздо сложнее…»

А Янковский просто оберегал Леночку: заботился, подбадривал. Ведь из-за обилия звезд десятиклассница робела перед камерой. «До сих пор помню, как в первый съемочный день у меня тряслись руки-ноги, я ведь ничего не умела. Ни-че-го!» — вспоминала актриса.

558 просмотровКто потопил «Корвет»?

Восьмиразрядный персональный советский компьютер «Корвет» был признан в Советском Союзе одним из лучших первых отечественных ПК. По мнению создателей и пользователей, он обладал непревзойденными на то время достоинствами.

Де-факто самым первым запущенным в серийное производство советским микрокомпьютером был универсальный 8-разрядный персональный компьютер «Агат», разработанный в начале 80-х в НИИ вычислительных комплексов как советский аналог американского ПК «Apple II Plus/ Apple IIе».

Совершенная модель

Но в конце 80-х годов ему на смену пришел более совершенный персональный компьютер «Корвет» разработки известных специалистов из Института ядерной физики Николая Роя, Александра Скурихина и Ивана Щербакова.

Компьютер предназначался учеными для собственных нужд: автоматизации управления установкой дистанционного измерения параметров низкотемпературной плазмы методами лазерной спектроскопии, а также для обработки получаемой информации и теоретических расчетов, ведения архива данных и ряда других нужд.

Испытания «Корвета» проводились при участии крупных предприятий радиоэлектроники — Московского экспериментально-вычислительного центра ЭЛЕКС ГКВТИ, Брестского промышленного объединения СВТ, Ленинградского НПО «Электроавтоматика» и Бакинского производственного объединения СВТ. Испытания были успешно завершены в 1985 году.

581 просмотровБестия с рыжими волосами

Карточные шулеры были элитой уголовного мира Советского Союза. Считается, что это была исключительно мужская профессия. Но знаменитая мошенница Татьяна Верменич лихо обыгрывала даже своих матерых «коллег» сильного пола.

Неизвестно, была ли Татьяна Верменич единственной в Советском Союзе женщиной — карточным шулером. Зато доподлинно известно, что играть с ней в карты не садились даже самые опытные каталы.

Элитная «профессия»

Карточные игры в СССР являлись самым распространенным способом проведения досуга как в рабочей среде, так и среди интеллигенции. Законом они не запрещались. А вот игра на деньги была под запретом, равно как и организация подпольных игорных притонов. Тем не менее карточные шулеры от этого не переводились. Они предпочитали «гастролировать» в пассажирских поездах дальнего следования и в пригородных «электричках». Так намного безопаснее — сорвал куш и вышел на первой же остановке.

Надо сказать, что карточные шулеры, будем называть их для краткости каталами, считались элитой уголовного мира. Это были отличные психологи с актерскими задатками, зачастую образованные люди, умеющие себя подать и вызвать к себе доверие у окружающих.

Иллюзионисты своего рода — руки у них работали как у профессиональных цирковых фокусников. Обычно в поездах каталы работали с командой подставных игроков, используемых для отвлечения «клиента» и в качестве источников информации о карточном раскладе «клиента» в момент игры.

606 просмотров«Бронепирог» для танка

Еще с первых войн человечества между изготовителями оружия шла борьба: щит или меч? Что окажется лучше: средство защиты или нападения?!

В этом состязании ничего не изменилось и по сей день.

В том числе в сфере танкового боя, где идет противостояние снаряда и танковой брони.

Когда в конце 1950-х у Великобритании и США появились новые кумулятивные снаряды, стало ясно, что СССР нужен новый танк.

В 1960 году Министерство обороны СССР выдало тактико-технические требования, а 17 февраля 1961 года выпущено постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №141-58 на разработку нового танка.

Натовская угроза

К середине 1950-х годов в танковых войсках СССР передовыми считались два вида танков: Т-54/55 и Т-10. Из них Т-54/55 считался основным, ибо со времен Великой Отечественной отлично зарекомендовала себя концепция боя с применением среднего танка. Такой танк успешно работал на поле боя против противника, несмотря на применение противотанковых средств широкого спектра.

Вот только к концу 1950-х Т-54/55 уже не мог успешно противостоять средствам огневого поражения. Причина банальна — броня Т-54/55, считавшаяся в своё время лучшей, уже не могла противостоять появившимся кумулятивным средствам поражения и новым кинетическим снарядам с повышенной бронебойностью.

498 просмотровЗлые духи Ленинграда

В современном Санкт-Петербурге Марсово поле является самой сильной аномальной зоной. В древности там располагались капища чухонских колдунов и совершались языческие обряды.

«Гиблыми местами» местность, на которой в мае 1703 году императором Петром I было начато строительство Санкт-Петербурга, называли не потому, что возведение города, как принято считать, осуществлялось на топких болотах. Хотя болот действительно хватало. И до того времени, когда Нева не была окончательно одета в гранит, постоянно проводились работы по осушению болот, завозились земля и песок для укрепления почвы, русла ручейков и рек засыпались гравием и песком.

Предания чухонки

«Гиблым местом» эту территорию в первую очередь называли из-за количества погибших за годы строительства рабочих, кости которых так и остались лежать под возводимым городом. Даже гетман Мазепа, тогда еще верный Петру Первому, отказывался посылать своих казаков на строительство, ссылаясь на страшные условия труда.

Позже знаменитый русский историк Василий Осипович Ключевский писал: «…едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте…» Но город был построен и в 1712 году стал столицей Российской империи. И за триста с лишним лет оброс легендами, часть которых подтверждена дошедшими до наших дней письменными свидетельствами.

556 просмотровКудесники из Внешторга

Несмотря на миф, что в СССР был «железный занавес», страна торговала со всем миром: и с «братьями» по соцлагерю, и с «загнивающим» Западом. Правда, все импортно-экспортные операции могло проводить лишь одно ведомство — Министерство внешней торговли.

Внешторг был посредником между советским производителем и зарубежным потребителем и наоборот. Суммы, проходившие по счетам ведомства, составляли миллиарды долларов, с которых Внешторг имел комиссию. Естественно, и сотрудники министерства в накладе не оставались.

Государственная монополия

Монополию на внешнюю торговлю большевики ввели декретом СНК еще 22 апреля 1918 года «О национализации внешней торговли». Первым главой внешнеторгового ведомства был Виктор Ногин, руководивший московским ВРК во время Октябрьской революции. Однако вскоре он покинул пост, а наибольший вклад в становление Внешторга внес Борис Красин — бывший полицейский надзиратель, позднее ставший членом ВКП(б). Он возглавил ведомство в 1923 году.

Несмотря на непримиримость по отношению к буржуазии, большевики нуждались в продукции западного производства. Прежде всего, это были станки, металлопрокат, автомобили и трактора. Без этих товаров объявленная индустриализация была невозможна.

479 просмотровВикинги против халифата

Набеги викингов оставили неизгладимый след в жизни средневековой Европы. Ничто не останавливало норманнов, никто не мог чувствовать себя в полной безопасности. Из истории России мы знаем о походах варягов на мусульманские владения в Прикаспии. Одновременно норманны обрушилась и на другую окраину исламского мира — мусульманскую Испанию…

B IX веке, полностью разорив Францию, норманны продолжили продвижение на юг. Они попытались закрепиться на севере Испании — в землях, находившихся под властью христианских королей Астурии. Здесь, как и всюду, викинги были беспощадны к местному населению, и испанские источники с самых первых упоминаний характеризуют их как «жесточайших людей».

«Черные птицы» под Лиссабоном

Но к радости испанцев, король Астурии Рамиро I в решающем сражении разбил их. Потеряв около 70 кораблей, викинги устремились на юг в поисках страны, которую можно было бы грабить с большей безнаказанностью. Вожделенной добычей был, по их мнению, Кордовский халифат, владевший большей частью тогдашней Испании.

541 просмотровГраффити эпохи палеолита

Петроглифы долины реки Елангаш — это крупное скопление изображений, количество которых исчисляется десятками тысяч (хотя точное их количество неизвестно по сей день). Нанесенные на каменные поверхности рисунки были оставлены древними обитателями Алтая, сменявшими друг друга от эпохи к эпохе.

Река Елангаш, расположенная в юго-восточной части Республики Алтай, является одним из притоков реки Чуй. Она берет свое начало в приледниковом озере Южно-Чуйского хребта. Горный поток протяженностью 55 километров на одном из своих участков пересекает долину, где некогда творилось самобытное искусство, открывшееся нашей цивилизации по историческим меркам не так давно.

Первым, кто обнаружил елангашские петроглифы, был инженер императорского кабинета Михаил Брещинский. Это произошло в 1881 году, когда он занимался изучением возможных путей через Алтай в Китай, Монголию и Казахстан.

Однако всерьез изучать петроглифы начали только в 1969 году, когда этим вопросом плотно занялся советский этнограф Алексей Павлович Окладников.

454 просмотровПоследние единоличники

После проведения коллективизации Советский Союз стали называть «колхозной страной». Подавляющее большинство сельских жителей действительно трудилось в колхозах и совхозах. Но рядом с ними на протяжении десятилетий оставались единоличные хозяйства. Советский крестьянин-единоличник находился в подвешенном состоянии — кулаком власть его не считала, но и спокойной жизни не давала.

Главный этап «вербовки» деревенского населения в колхозы в 1929-1930 годах сопровождался «ликвидацией кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Однако после публикации сталинской статьи «Головокружение от успехов» последовал временный «откат». Крестьянам даже разрешили выходить из колхозов с возвратом имущества. Не охвачены коллективизацией оказались 9-10 миллионов единоличников. В 1934 году они владели 12,6% земельного фонда.

Подобно колхозникам, единоличники должны были выполнять планы посева и поставлять продукцию государству. Работая на самых худших наделах, они платили вдвое более высокий продналог, чем колхозники. Подобные условия убивали сам смысл частной хозяйственной инициативы. Особенно трудно было обеспечить мясопоставки.

446 просмотровВеличайший из великих

Древний Египет — одно из первых государств, появившихся на заре зарождения нашей цивилизации. За всю его многовековую историю тысячи правителей стояли у власти, но, пожалуй, наиболее ярким был Рамсес II Великий, правивший в XIII веке до нашей эры…

На берегах главной африканской реки Нила различные поселения-государства существовали с глубокой древности. В IV-III тысячелетиях до нашей эры по верхнему течению Нила их насчитывалось около 20, примерно столько же было в долинах Нижнего Нила.

Существовали они под властью двух правителей, постоянно находившихся между собой в состоянии войны. Вечные противоречия и войны между Верхним и Нижним Египтом закончились победой правителя Верхнего Египта, который в результате объединения стал единым правителем государства.

Приблизительно в конце IV тысячелетии до нашей эры появилось мощное государство во главе с фараоном Нармером со столицей в городе Тис, находящейся в Верхнем Египте.

Далее столицы часто меняли свое местоположение, располагались в Мемфисе, Фивах и других городах, в зависимости от географических предпочтений того, кто становился правителем Египта.

546 просмотровПаперть для белой гвардии

«О гробах, тараканах и пустых внутри бабах» — так называется один из лучших фельетонов Аркадия Аверченко, опубликованный в 1921 году в книге «Записки Простодушного». Автор рассказывает о трех русских беженцах в Константинополе, вынужденных зарабатывать на хлеб причудливым способом. Бывший журналист, лежа в гробу в кабинете гадалки, отвечал на вопросы клиентов. Вчерашний поэт, залезая в картонное чучело, рекламировал ресторан. А «состоящая при зеленом таракане» сестра журналиста записывала ставки при тараканьем тотализаторе.

При всей курьезности ситуации Аверченко не слишком исказил действительность. Эвакуированные в Константинополь военнослужащие Русской армии Врангеля открыли в городе несколько игорных заведений под брендом «Русское лото».

А когда власти Антанты запретили этот бизнес, эмигранты устроили невиданные дотоле тараканьи бега. Тотализаторы, принимавшие ставки на насекомых, стали чем-то вроде «скачек для бедных». Впрочем, суммы там проигрывались немалые — до 100 тысяч лир.

Тараканьи бега получили большую известность — «русскую придворную игру» упоминал, в частности, Михаил Булгаков в пьесе «Бег».Хотя Константинополь остался лишь эпизодом истории белой эмиграции, проблема заработка остро стояла перед изгнанниками на протяжении 1920-1930-х годов. При этом тема считалась крайне деликатной эмигранты стеснялись говорить даже в частных разговорах.

610 просмотровО чём молчат гусуку?

Окинава — один из самых теплых островов с субтропическим климатом, который любят посещать не только японцы, но и путешественники из других стран. Привлекает он не только своим мягким климатом, морской дикой природой и коралловыми рифами, но и невероятной историей, в лабиринтах которой так легко заблудиться.

До 1879 года, когда Окинава вошла в состав японского государства, эта территория именовалась королевством Рюкю. Было оно вполне самодостаточным, процветающим, развивалось как типично азиатская морская держава, которая поддерживала одинаково ровные отношения как с Китаем, так и с Японией, Кореей, другими странами Юго-Восточной Азии.

Власть королевства Рюкю распространялась на весь архипелаг, состоящий из большого числа мелких островов. Окинава был самым крупным, именно здесь и расположилась столица королевства город Наха, известный своими знаменитыми замками гусуку.

Остров феодалов и долгожителей

История появления замков гусуку в королевстве Рюкю берет начало в XII веке. Существует несколько трактовок понятия «гусуку». Одна из них связана с тем, что это слово записывалось иероглифом «сиро», что обозначает «цитадель, укрепленный замок». По другой версии, понятие обозначает высокую каменную ограду, которая строилась для защиты того или иного населенного пункта.

577 просмотровСтупни с перепонками

Человек лишен плавников, но все же способен угнаться за рыбами. А помогают ему в этом сконструированные по всем канонам гидродинамики ласты…

Познание человеком океанов и морей началось с ловцов жемчуга и рыбаков. Наши далекие предки и помыслить не могли о таких облегчающих погружение приспособлениях, как ласты, маска и акваланг.

«Утиные истории» гения

Легендарный художник и талантливый изобретатель Леонардо Да Винчи, творивший более пяти столетий назад, является автором многих изобретений. Одним из них был прототип современного скафандра.

Водолазный костюм был оснащен тростниковыми трубочками, через которые можно было дышать. Костюм предназначался для использования в Индийском океане. Главной частью снаряжения был «дыхательный жилет». Он охватывал тело, как броня, и поднимался так высоко, что рот ныряльщика оказывался внутри него. Опускаясь на глубину, ныряльщик должен был брать с собой два небольших мешка с песком в качестве балласта.

На лице водолаза крепилась маска, «имеющая стекла для глаз, как снежные очки, и броню с шипами против хищных рыб». Руки по задумке изобретателя должны были быть защищены ластами — специальными перепончатыми перчатками для быстрых гребков под водой. Ласты для рук родились не случайно. Мыслитель прошлого играл с концепцией плавников, черпая вдохновение из утиных ног.

539 просмотровБонапарт с томиком Конфуция

Советская пропаганда нередко называла Чан Кайши «кровавым тираном». Западная, напротив, величала его великим «реформатором и демократом».

Каким же на самом деле был этот человек, воевавший более половины жизни и самостоятельно присвоивший себе звание генералиссимуса?

В начале XX столетия императорский Китай стоял на грани уничтожения. Маньчжурская династия Цин не могла справиться с вызовами, на Китай жадно поглядывали главные хищники тех лет — Япония, Англия, Россия и США.

Именно в это время в Китае появились новые лидеры, среди которых был и Цзян Чжунчжэн — более известный как Чан Кайши…

Труба зовет

Вероятно, родители будущего генералиссимуса тоже мечтали о наступлении нового времени — ведь отец Чан Кайши происходил из старинного знатного рода Чжоу-гуна, одного из местных правителей, которым восхищался еще Конфуций. Правда, благородное положение не повлияло на благосостоянии семьи: отец имел небольшую лавку по продаже соли, что позволяло сводить концы с концами, не более того.

382 просмотровИлья Муромец и голи кабацкие

Илья Муромец в русском эпосе выступал не только защитником Руси, но и разрушителем, богоборцем и вожаком смутьянов. Именно таким богатырь предстает в былине «Илья Муромец и голи кабацкие». Эпический текст, повествующий о ссоре Ильи с князем Владимиром, задал архетип русского бунта на многие века вперед.

Изначально былина №76, записанная на Онеге славистом Александром Гильфердингом, носила заглавие «Илья Муромец в ссоре со Владимиром». По сюжету она входит в целый цикл аналогичных былин. Но в настоящее время былина о ссоре часто публикуется под названием «Илья Муромец и голи кабацкие». При этом ее нужно отличать от одноименной былины, в которой Илья принимает образ калики (нищего странника) и пирует с голями кабацкими — городскими низами Киева.

Гнев богатыря

В былине, которую Гильфердинг записал в Кижах 8 июля 1871 года от сказителя Трофима Рябинина, действие начинается с того, что киевский князь Владимир устроил «славный почестей пир». На него правитель позвал князей, бояр и «славных сильных могучих богатырей». Без приглашения остался лишь Илья Муромец, названный в этой былине «старым казаком».

588 просмотровЧВК имени Христа

Считается, что римский папа не нуждается в войске, поскольку его армию составляют все приверженцы католицизма. Однако в Средние века понтификам не раз приходилось в буквальном смысле воевать и с мусульманами, и даже с христианскими монархами.

На случай подобных конфликтов и создавались рыцарские ордена, представлявшие собой аналог частных военных компаний (ЧВК). Самой могущественной из них был орден тамплиеров.

Свои возможности как «главнокомандующего» католическим войском папа Урбан II опробовал, организовав в 1095 году Первый крестовый поход для освобождения от сарацин (арабов-мусульман) Иерусалима с Гробом Господним.

Предтечи ордена

Предприятие завершилось захватом в 1099 году Иерусалима и провозглашением Иерусалимского королевства.

Первым его правителем стал один из героев похода Готфрид Бульонский, назвавшийся Защитником Гроба Господня. Крестоносное воинство представляло собой конгломерат возглавляемых авторитетными феодалами отрядов, и большинство из этих феодалов вступили в организацию, целью которой была защита Иерусалима, а ее главой признавался сначала иерусалимский король, а затем — римский папа.

655 просмотровСделай мне красиво

Способность делать ткань яркой и праздничной целиком зависела от мастерства красильщика, умевшего превратить серое, невзрачное полотно в пурпурный или, скажем, бирюзовый отрез. Впрочем, красильщикам были подвластны не только ткани, но и меха, кожа. Именно они спасали наших предков от серой, монохромной жизни, превращая одежду в произведение искусства.

Как ремесло умение окрашивать ткани, кожу и меха сформировалось в Средневековье: именно тогда в разных городах Европы появлялись целые гильдии, объединявшие мастеров, которые экспериментировали с разными животными и растительными красителями, создавали свои техники, позволяющие получить желаемый результат.

Выгодный промысел

Секреты профессии держались в строжайшей тайне, передавались либо детям, либо ученикам или коллегам своей гильдии. Особенно широкое распространение ремесло красильщика получило в Италии, где производство тканей было особенно развито. Например, в Вероне оно процветало в течение многих веков из-за необходимости окрашивать ткани, в особенности шерстяные, которыми славился город в Средние века.

499 просмотровИмперские скрепы

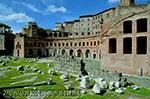

Древние строители возводили здания в основном из камня. И не просто из камня, а из огромных каменных глыб. В Римской империи, где строить нужно было много и быстро, использование огромных каменных блоков почти что не практиковалось. Римляне «пекли» свои театры, мосты, храмы, триумфальные арки и прочие сооружения, как пирожки. А знаете почему? Они использовали бетон. Точнее — римский бетон.

Нельзя сказать, что бетон придумали римляне. Нет-нет, это изобретение человечества имеет очень длинную историю.

Опус цементикум

Поначалу римляне строили много и не слишком аккуратно. Кладка стен — грубая, неровная, расположение камней в ней хаотичное, недаром эта кладка получила название «опус инсертум», то есть «неопределенная, бесформенная». Однако сами конструкции получались крепкими — «опус цементикум», то есть хорошо нам известный цемент, первый римский бетон, затвердевал намертво.

Особенно много зданий в таком стиле было построено при Октавиане Августе. Хуже стало, когда римляне решили, что стены выглядят не слишком симпатично, и изобрели «опус ретикулатум», то есть «ячеистую» кладку, которая напоминала рыболовную сеть и собиралась как мозаика из каменных квадратов со сторонами в 6-7 см.

552 просмотровСоюз невезучих

Трудно представить себе более неудачную карьеру, чем карьера шведского короля Густава IV Адольфа. Про таких, как он, злые языки говорят: если уж не везет, то с самого начала и до самого конца. Даже в браке у этого монарха все складывалось как-то по-идиотски.

Будущий монарх родился в 1778 году в Стокгольме, когда Швеция была уже не той воинственной державой, с которой сражался русский царь Петр I.

С самых ранних лет наследник престола не желал замечать демократических настроений национальной элиты. Своими врагами он считал французских просветителей и философов-кантианцев. Идеалом для короля была ничем не ограниченная русская монархия. Густав обожал военную форму и муштру.

К выбору невесты этот сухой и неумный человек подошел скрупулезно.

По молодости он, правда, влюбился в красивую дворянку-соотечественницу. И даже предложил ей бежать вместе. Дальновидная девица, понимавшая, что в дальнейшем ее статус может оказаться неясным, отказалась.

Привередливый жених

При дворе заметили неуемный сексуальный темперамент Густава и решили быстренько его женить, пока он не слишком увлекся. Король придирчивым взглядом покупателя окидывал потенциальных жен. И даже согласился на помолвку с немецкой принцессой Луизой Шарлоттой Мекленбург-Шверинской.

495 просмотров